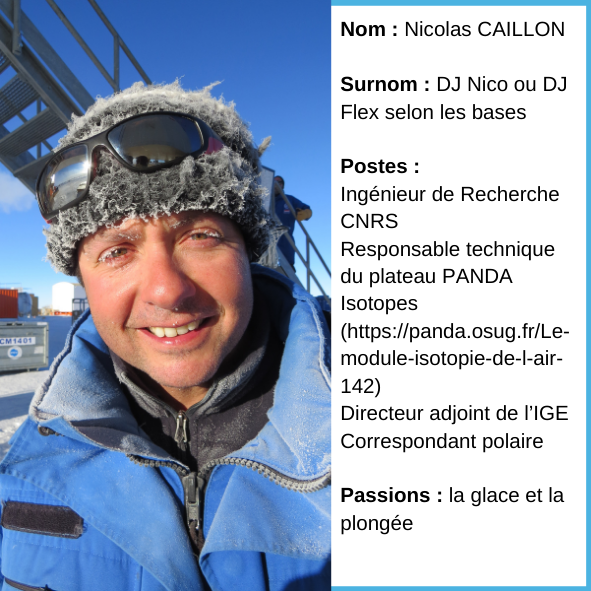

Retour de mission Antarctique : interview de Nicolas Caillon

Nicolas, tu viens de rentrer d’une mission de plus de 3 mois en Antarctique sur la base de Concordia, qu’as-tu fais ?

N.C. Avec cette crise sanitaire ma mission cette année était multi-programmes. L’objectif était de réaliser les opérations de surveillance et de maintenance à minima sur divers programmes. Je suis parti pour cela accompagné d’Eric Lefebvre pour les programmes NIVO , GlacioClim , Calva , Capoxi , GMOstral et EAIIST . Tous ces programmes, sauf EAIIST, sont des programmes d’observation de variables à relativement long terme nécessitant une présence l’été pour s’assurer du maintien des observations sur l’année suivante.

Les activités sont donc variées en fonction des nécessités de chaque programme. Par exemple pour Capoxi, les objectifs étaient (1) de s’assurer de la bonne passation des consignes entre les 2 hivernants (Ines et Dennis), (2) de vérifier les installations pour l’hiver 2021 et réaliser les maintenances annuelles, (3) de faire les analyses par chromatographie ionique d’échantillons prélevés par Ines en 2020 durant l’hiver et d’échantillons prélevés à la station Dumont d’Urville entre 2016 et 2019 (un peu plus de 360 échantillons).

Crédit : Nicolas Caillon

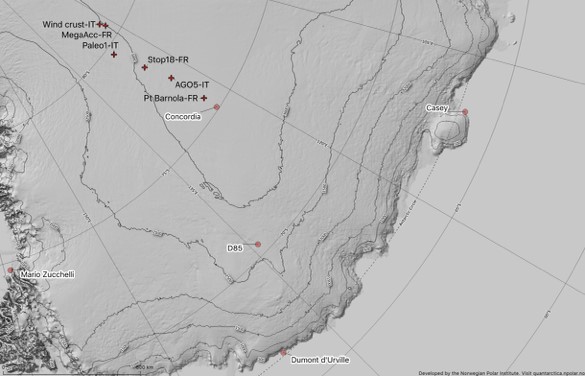

Dans le cadre d’EAIIST , un convoi scientifique qui a parcouru 3300 km en 2019-2020, nous avions prévu avant la pandémie de retourner sur le terrain, notamment où 6 stations sismiques avait été installées. Avec l’arrivée du virus et ses conséquences logistiques, ces opérations de terrain ont été dans un premier temps annulées. Mais grâce à la présence de l’équipage expérimenté du Basler et surtout des compétences inestimables de Jim le pilote de l’avion, nous avons finalement pu récupérer les 6 stations sismiques dont la plus éloignée se trouvait au site italien « Wind crust » , à plus de 600km de la station Concordia (voir carte).

Partir dans les milieux reculés de l’Antarctique est toujours une aventure pour laquelle il est primordial d’être bien entouré ; l’article de Joël Savarino, qui retrace l’aventure EAIIST, rappelle notamment l’importance de l’équipe.

Crédit : Nicolas Caillon

En glaciologie, l’étude de l’Antarctique est fondamentale. Cela fait plus de 60 ans que le premier Traité de l’Antarctique a été signé et que la recherche a pris un envol important. Que reste-t-il à savoir ? Et quelles sont pour toi les grandes avancées que l’on peut encore faire sur ces terres glacées ?

N.C. L’Antarctique reste un incroyable laboratoire non perturbé par l’homme. C’est même le dernier environnement vierge sur Terre. Un laboratoire de la taille d’un continent reste donc exceptionnel et un grand nombre de points restent encore à comprendre ou à découvrir. Ce qui est important c’est l’équilibre global à l’échelle géophysique. Pour cela il faut étudier le manteau neigeux, sa chimie, sa physique, mieux comprendre l’atmosphère et ce qui s’y passe, mieux comprendre les échanges neige/atmosphère, les bilans de masse des glaciers, les régimes météorologiques etc.

Il faut savoir que l’Antarctique central possède de nombreuses propriétés qui lui sont propres – éloignement des sources locales (océan, affleurement, vie sauvage côtière), homogénéité de surface, puit de chaleur (le plus grand de la Terre) … – et c’est dans cette optique que la station Concordia a été construite. Concordia se situe à proximité d’un dôme de la calotte glaciaire (Dôme C) et constitue une porte d’entrée pour les opérations terrestres sur le plateau de l’Antarctique oriental. C’est un point scientifique stratégique pour mieux comprendre les processus atmosphériques (dynamique de la couche limite, le transport du vent, la propagation de pollution locale etc.).

Pour demain, la science va devoir percer les mystères des relations entre l’Antarctique et d’autres régions du monde. Ces téléconnexions climatiques semblent être démontrées mais les mécanismes ne sont pas tous compris. Pour les comprendre, les processus physico-chimiques, les bilans énergétiques, la chimie de l’atmosphère et les transports sont des clefs. Depuis son ouverture en 2005, la station Concordia a permis à la France et l’Italie d’être à la pointe de la recherche en glaciologie, climat et paléoclimat. Des programmes européens comme Beyond EPICA Oldest Ice, visant à obtenir une carotte de glace couvrant 1.5 million d’années permettront de rester leader dans la compréhension du climat passé, présent et futur.

Lorsqu’on part en mission, il y a toujours des évènements qui nous empêchent d’avancer comme on le veut. Mais, en Antarctique, la fenêtre de temps pour aller et venir sur le continent est restreinte. Comment agit-on ? Peut-on repousser des recherches à l’année d’après ?

N.C. Je pense que cette année est l’exemple même de l’adaptation face aux difficultés. Quand on dit qu’on est parti trois mois en Antarctique cette année ce n’est pas totalement vrai, j’ai passé 28 longs jours de prévention COVID isolé dans une chambre d’hôtel à Hobart avant de pouvoir rejoindre l’Antarctique ! Ceci a bousculé le calendrier à l’aller et au retour.

Ensuite, les particularités de l’Antarctique font qu’il y a toujours des aléas liés à la météo et la logistique. Avec le temps, on les comprend, on les accepte, on devient rodé et patient. On est surtout reconnaissant du travail indispensable et de qualité réalisé par les agences françaises et italiennes, IPEV et PNRA, en charge de l’organisation et de l’animation de expéditions scientifiques organisées à Concordia. Mais malgré cette logistique bien rôdée on est parfois forcé de réévaluer les protocoles mis en place avant les campagnes d’été.

Et je dois dire que nous avons été particulièrement chanceux cette année de pouvoir achever le volet terrain du programme EAIIST qui avait été pourtant annulé et reporté à cause de la pandémie.

Une question habituelle, comment se passe la vie sur la base notamment cette année ?

N.C. Effectivement, cette année était très particulière. Nous avons tout d’abord eu cette longue quarantaine avec ces 28 jours à Hobart. Mais sur base aussi la vie était différente. Pour la première fois, nous vivions tous dans le même bâtiment. Nous étions 32 sur base cette année contre 65 habituellement. Le camp d’été n’a donc pas été ouvert. L’ambiance de fait était plus décontractée. Un événement a malgré tout perturbé la vie de la base. En effet, le médecin arrivé sur base en même temps que nous et qui devait hiverner en 2021, a fait une chute grave dans les escaliers nécessitant une évacuation sanitaire. Temporairement sans médecin sur base nous avions pour consigne de suspendre nos activités scientifiques en dehors de la base en attendant qu’un autre médecin rejoigne Concordia.

Depuis peu, on peut entendre une nouvelle musique dans le monde de la recherche : faire de la recherche pollue. Cette question est prise au sérieux comme on peut le voir avec les projets de réduction de 50% de l’empreinte carbone de l’IGE, le projet labos 1point5 etc. Or la part des expéditions de terrain dans ce bilan carbone est considérable, comment envisages-tu les expéditions "au bout du monde" dans les décennies à venir en prenant en compte l’impact carbone ? Peut-on limiter les activités ?

N.C. Je pense sur cette question que le monde scientifique a son rôle à jouer notamment en terme d’exemplarité. L’idée étant de diminuer nos impacts liés à nos activités tout en maintenant la qualité de nos recherches dont certaines nécessitent des longs déplacements. Il est probable dans ce contexte que l’organisation de nos expéditions devra être repensée. Et tout ceci reste évidemment ultra-sensible.

Cette année, avec la pandémie, nous n’étions que deux sur le terrain au service de plusieurs programmes quand habituellement ceux-ci nécessitent la présence de plus de 4 personnes. C’est évident qu’il nous a fallu dans ce contexte si particulier réduire les protocoles de terrain pour réaliser un minimum d’activités permettant de garantir la continuité des observations.

Mais cette configuration ne pourra pas forcément servir d’exemple pour les prochaines missions de terrain si on veut déployer la science que nous faisons habituellement là-bas avec davantage de personnel. L’idée de mutualiser des personnes sur plusieurs programmes est évidemment une vraie piste mais il faudra s’assurer que l’objectif unique de réduire les effectifs n’aura pas d’incidence sur la qualité de la science faite là-bas.

On pourrait imaginer qu’une piste pouvant être retenue, en plus d’une dose de mutualisation, serait celle d’envisager des missions plus longues. Mais c’est sans compter l’impact de ces missions longues sur la vie de famille.

Bref, c’est inévitablement une question très sensible à laquelle il va falloir collectivement qu’on trouve des réponses et des solutions.

A l’échelle de l’IGE, une partie de la production scientifique repose sur la réalisation de nombreuses missions de terrain sur tous les continents. Et dans cette volonté très vertueuse de vouloir diminuer notre empreinte carbone, il ne faut pas faire l’erreur de stigmatiser les collègues qui se déplacent pour ces missions.

Et je pense que le collectif T-IGE qui s’est emparé de cette question avec son manifeste environemental a bien pris cela en compte, en veillant justement à ne pas tomber dans ce piège de la stigmatisation dans sa volonté de rechercher les pistes qui sont actuellement évoquées dans notre unité pour réduire notre empreinte carbone.

Qui qu’il en soit, il semble évident que nous allons devoir repenser et ajuster notre mode de fonctionnement global. Ça ne sera pas toujours facile, mais le défi en vaut la chandelle !

Interview par Alexis Lamothe

La fédération

La fédération Intranet

Intranet