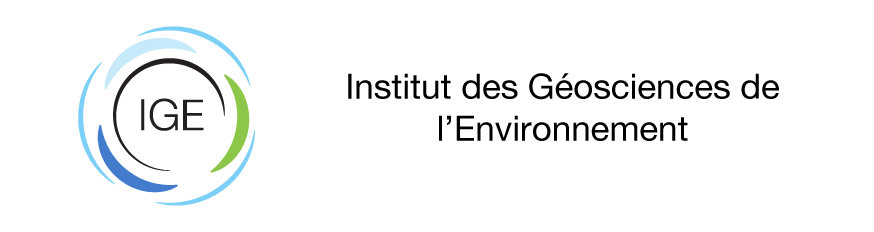

Le trafic automobile asphyxie les métropoles andines

Article initialement publié dans IRD le Mag

Crédit photo © IRD - Jean-Jacques Lemasson

et les transports routiers génèrent une abondante pollution atmosphérique.

© IRD - Jean-Jacques Lemasson

La circulation routière pollue fortement l’atmosphère des agglomérations andines, avec des émissions très nocives pour la santé, selon les spécialistes de l’IRD et leurs partenaires boliviens. Ils recommandent d’évaluer désormais les risques sanitaires selon la dangerosité des particules émises plutôt que leur quantité.

Faible teneur en oxygène de l’air et forte pente des rues ne font pas bon ménage avec des mobilités saines ! « À 4 000 mètres d’altitude, il y a 40 % d’oxygène en moins dans l’air, et la combustion incomplète des moteurs qui en résulte produit d’abondantes quantités de suies », explique Gaëlle Uzu, géochimiste de l’atmosphère IRD à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE). Avec ses partenaires boliviens de l’Universidad mayor san andres (UMSA) au sein du laboratoire de physique atmosphérique, son équipe a analysé pendant deux ans les sources d’émission de particules fines [1] dans la métropole de La Paz, leur dangerosité et leurs effets concrets sur la santé des habitants.

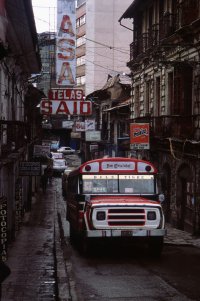

Démarrages et freinages en côte

dans les rues en pentes des villes

des Andes favorisent l’émission

de résidus de friction des pneus

et freins en plus des gaz d’échappement.

© IRD - Patrice Cayré

Comme nombre de villes des Andes, la capitale économique de Bolivie s’étage sur le relief à différentes altitudes : il y a 600 mètres de dénivelé entre ses faubourgs et ses quartiers les plus élevés. Cette disposition est favorable pour la qualité de l’air puisque les polluants se dispersent via les brises qui montent le long des pentes la journée, quand il fait chaud grâce aux courants ascendants. Pourtant cet avantage est largement balayé par le trafic routier sur les pentes.

« En plus des fumées d’échappement, la congestion du trafic dans des rues abruptes, où les démarrages et freinages sont fréquents, amplifie significativement les émissions liées à l’automobile : l’abrasion des pneus et des freins disperse en effet de nombreuses particules dans l’atmosphère », explique la spécialiste. D’autres villes de haute altitude, comme Bogota ou Quito, pourraient également subir une importante pollution atmosphérique routière liée à la fois aux suies et aux frictions sur des éléments d’usure.

Rues non-bitumées et poussière

Les analyses des particules fines dans l’atmosphère de La Paz ont également montré l’importance de poussières minérales remises en suspension. Cette source de pollution pourrait être en partie liée à la circulation sur des voies non-bitumées, qui restent nombreuses dans l’agglomération.

« Mais surtout nos travaux ont montré que les particules issues des véhicules dans ce contexte, qui diffèrent dans leurs composés de celles émises dans les villes à plus faible altitude et moindre relief, sont potentiellement nocives pour l’organisme », indique Valéria Mardonez, doctorante de l’UMSA à l’IGE. Des expériences in vitro ont établi qu’elles avaient un fort potentiel oxydant, c’est-à-dire une susceptibilité à endommager les cellules – notamment celles des poumons -, accélérer le vieillissement et augmenter le risque de cancer, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.

Un nouvel indicateur

liée à la faible teneur en oxygène de l’air en altitude,

produit beaucoup de suies dans les gaz d’échappement.

© IRD - Gaëlle Uzu

De fait, ces particules nocives ont des effets bien concrets sur la santé de la population de La Paz : l’étude a ainsi montré que les pics d’émissions liées au trafic routier et à la poussière sont suivis, une semaine plus tard, par une augmentation des admissions dans les hôpitaux pour des infections respiratoires aigües ou des pneumopathies.

« Sur les deux ans qu’a duré l’étude, la dangerosité des composés émis - mesurée à travers leur potentiel oxydant - s’est montrée plus corrélée aux affections respiratoires que la quantité globale de particules fines dans l’air », précise Gaëlle Uzu. Les scientifiques recommandent donc d’utiliser dorénavant le potentiel oxydant des particules comme indicateur sanitaire de la qualité de l’air, en complément de l’actuel indicateur de concentration massique des particules. Et ils pourraient bien être entendus par l’OMS.

Contacts

Gaëlle Uzu, IGE (IRD/Université Grenoble-Alpes/Inrae/CNRS/Institut national polytechnique de Grenoble)

Valéria Mardonez, doctorante ARTS à IGE (IRD/Université Grenoble-Alpes/Inrae/CNRS/Institut national polytechnique de Grenoble)

Lucille Borlaza-Lacoste, post-doctorante à IGE (IRD/Université Grenoble-Alpes/Inrae/CNRS/Institut national polytechnique de Grenoble)

Marcos Andrade, Laboratorio de física atmosférica, Universidad mayor san andres, La Paz, Bolivie

Publications

Potentiel d’oxydation des particules et lien avec les paramètres de santé respiratoire dans les villes de haute altitude en Bolivie

Lucille Borlaza-Lacoste, Valeria Mardoñez, Anouk Marsal, Ian Hough, Vy Ngoc Thuy Dinh, Pamela Dominutti, Jean-Luc Jaffrezo, Andrés Alastuey, Jean-Luc Besombes, Griša Močnik, Isabel Moreno, Fernando Velarde, Jacques Gardon, Alex Cornejo, Marcos Andrade, Paolo Laj & Gaëlle Uzu. Oxidative potential of particulate matter and its association to respiratory health endpoints in high-altitude cities in Bolivia, Environmental Research, 24 mai 2024

DOI : 10.1016/j.envres.2024.119179

Journaliste

Olivier Blot, IRD-DCPI

[1] En analysant quelques 150 traceurs moléculaires caractéristiques des différentes sources d’émission de particules fines

La fédération

La fédération Intranet

Intranet