IR OZCAR : liens entre la diversité hydrologique et l’hétérogénéité de la zone critique

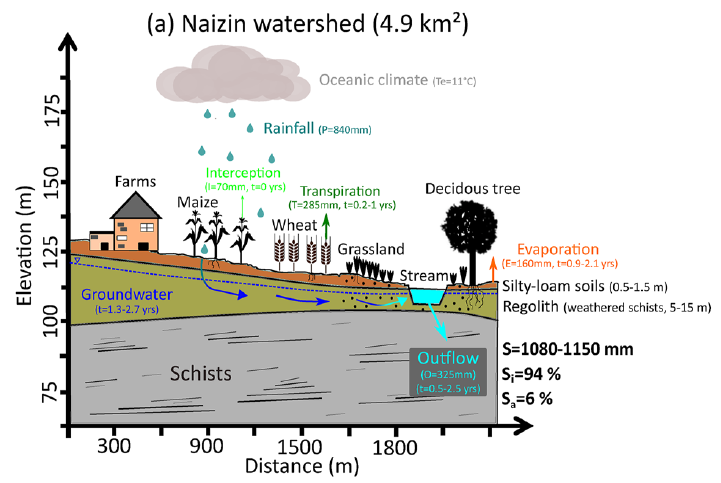

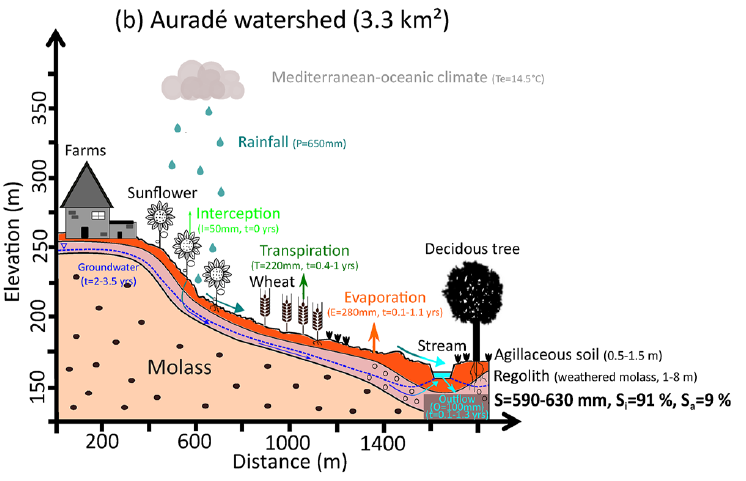

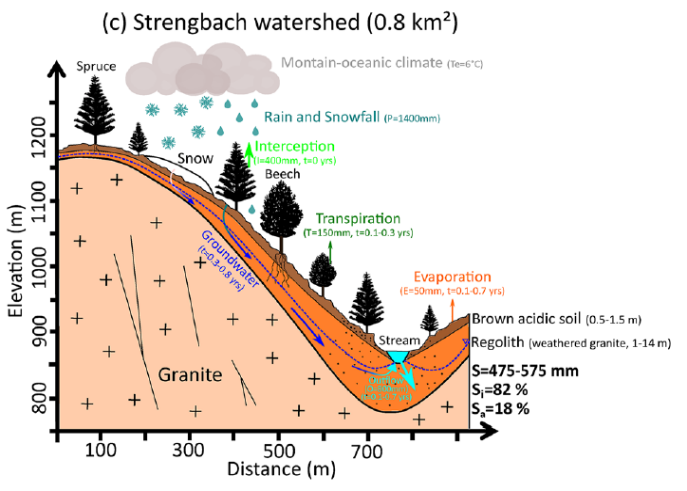

La zone critique est la partie la plus superficielle de notre planète où l’eau, les roches, l’air et la vie se rencontrent pour façonner notre environnement. Afin de mieux comprendre comment les différences régionales de structure et d’évolution de la zone critique modulent le cycle de l’eau, des scientifiques de 12 laboratoires français [1], dont l’IGE / OSUG, ont coopéré pour mener une étude comparative dans trois observatoires de l’IR OZCAR (AgrHyS, bassin versant du Naizin, en Bretagne ; Auradé, bassin versant du Montoussé, dans le Gers ; OHGE, bassin versant du Strengbach, en Alsace ; Figure 1).

Grâce à la force de ce réseau national et à l’exploitation d’une large base de données combinant des investigations de plusieurs disciplines des sciences de la Terre (géologie, géomorphologie, hydrologie, météorologie, usage des sols et pratiques agricoles), une modélisation écohydrologique de la zone critique particulièrement intégrée a pu être déployée. Les simulations écohydrologiques rendent compte des débits mesurés dans les rivières, des flux d’évapotranspiration quantifiés par les tour à flux, et des niveaux de nappes observés dans les trois observatoires, ce qui constitue une validation robuste et rarement mise en œuvre compte tenu du grand nombre d’observation nécessaire.

Les modélisations réalisées permettent d’estimer des grandeurs importantes pour quantifier les contrastes du cycle de l’eau, comme les différences de temps de transfert des eaux et les variations de stockage hydrologique dans les trois bassins versants. L’étude permet également de mieux comprendre les interactions entre différentes échelles temporelles au sein des paysages, et notamment comment l’évolution à long terme de la zone critique influence son fonctionnement hydrologique actuel dans différentes régions Françaises.

Référence

Ackerer et al., Exploring the Critical Zone Heterogeneity and the Hydrological Diversity Using an Integrated Ecohydrological Model in Three Contrasted Long-Term Observatories, AGU, 2023.

Contact scientifique local

– Julien Ackerer, chercheur CNRS à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE - OSUG) et à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

Cet article a été publié par le CNRS INSU.

[1] Laboratoires impliqués :

– Institut des géosciences de l’environnement ( IGE - OSUG)

Tutelles : CNRS / UGA / IRD / INRAE

– Laboratoire Géosciences environnement Toulouse (GET -OMP)

Tutelles : CNRS / CNES / IRD / UT3 Paul Sabatier

– Laboratoire Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols (METIS – ECCE TERRA)

Tutelles : CNRS / EPHE / Sorbonne Université

– Institut Terre et environnement de Strasbourg (ITES)

Tutelles : CNRS / Univ. de Strasbourg

– Centre d’études spatiales de la biosphère (CESBIO – OMP)

Tutelles : Université Toulouse III - Paul Sabatier / CNRS / IRD / CNES

– Laboratoire de géologie de l’Ecole Normale Supérieure (LG-ENS - ECCE TERRA)

Tutelles : CNRS / ENS - PSL

– Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

Tutelles : CNRS / IPG

– INRAE

– ENSAT

– Centre de Géosciences Mines Paris

La fédération

La fédération Intranet

Intranet